Vom Militärdienst zur Uni nach Lüttich

Reserve Unteroffizier und das Universitätsstudium

Der Dienst unter den Waffen 1966/1967

Gegen Ende der Schulzeit in Eupen fasste ich den Beschluss, meinen Militärdienst vor dem Studium zu leisten. Auch bei dieser Entscheidung spielte meine Schwester Monique eine entscheidende Rolle. Sie meinte, dass ich ansonsten nach dem Studium, sofern ich es erfolgreich absolvierte, diese stupide Zeit sozusagen verlieren würde. Als die Vorladung zur Musterung im „Petit Chateau“ in Brüssel kam, war der Entschluss natürlich endgültig. Petit Chateau war die zentrale Musterstelle für Belgien. Ich hatte mich dort für eine französischsprachige Einheit gemeldet, die einzige deutschsprachige Einheit in Vielsalm kam für mich nicht in Frage, da man davon nicht allzu viel Gutes gehört hatte, was aber auch nicht unbedingt stimmen muss.

Als ich nun den Einziehungsbefehl erhielt, wunderte ich mich nicht schlecht, in einem Ort zu landen, der vom Namen her gleich um die Ecke hätte sein können, und zwar Stockem. Es war nicht Stockem bei Eupen sondern bei Arel (Arlon), am südlichsten Zipfel der belgischen Provinz Luxemburg, nicht weit von der französischen Grenze und vom Großherzogtum entfernt. Es war eine „Eliteeinheit“, die RECCE, eine Panzer-Spähtrupp-Kompanie. Ich wurde zum 1. November 1966 eingezogen und ein äußerst kalter Winter stand bevor. Dies bekamen wir Rekruten bei der Grundausbildung zu Genüge zu spüren.

Ich hatte mich als Reserve-Unteroffizier gemeldet und in meiner Einheit waren Rekruten aus allen Ecken des französischsprachigen Belgiens, also Walloniens. Sie kamen aber ebenso aus Brüssel und einer sogar aus Weismes. Von den Namen sind bei mir nur zwei haften geblieben und zwar der von Jean Claude Jacques aus Soumagne bei Lüttich und Marcel Troizier, den ich mehr als zwanzig Jahre später, Anfang der neunziger Jahre, noch einmal geschäftlich wiedersehen würde. Er war nämlich Verkaufsleiter des Transportunternehmens ABX, welches in Belgien einen Paketdienst aufbaute und Pakete für meine Kosmetikkunden versandte. Jean Claude war der Einzige aus dieser Truppe, der mich nach Deutschland begleitete, wohin wir nach unserer Grundausbildung von drei Monaten versetzt wurden. Ich kam nach Arolsen in Hessen, eine der entferntesten Garnisonsstädte für belgische Soldaten in Deutschland. Nur Kassel lag noch weiter weg. Ich fühlte mich also weit weg verfrachtet.

Während der Grundausbildung entstand trotz allem eine gute Kameradschaft, ich selbst habe einige schöne Erinnerungen an diese Zeit. In einem Fall war dies ein Saufgelage zu Silvester 1966, als wir Dienst verrichten mussten (ich war dafür Weihnachten zu Hause gewesen). Ob des gemischten Alkoholverzehrs konnten wir alle dem Wachdienst nur begrenzt nachgehen. Auch habe ich den Tag der offenen Tür in Erinnerung, als ich Dienst in der Küche hatte. Dem war ein Verstoß von mir gegen die Rangordnung vorausgegangen war. Zur Strafe wegen dieses Vergehens hatte ich eine Woche Spüldienst. Behalten habe ich davon, dass ich mit einen einzigen Tuch etwa 600 Teller innerhalb von 4 Stunden abgetrocknet habe.

Die Manöver in sternenklarer und kalter Nacht hatten etwas Abenteuerliches an sich. Ich muss gestehen, dass ich damals das Zusammenwirken zwischen den Bataillonen nicht verstanden habe. Wohl weiß ich, dass ich einmal mit meinem Panzerspähwagen, den ich nun vom Turm aus leitete, im Zentrum von Bastogne erschrak, als vor mir das Denkmal mit dem Patton-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchte und ich rückwärts setzend über einen Citroen vom Typ „Ente“ fuhr, welcher am Straßenrand geparkt stand. Das ganze verlief Gott sei Dank ohne Personenschaden. Trotzdem hatten wir diese Schlacht gewonnen.

In Arolsen war das Leben noch eintöniger, wenngleich ich natürlich gegenüber meinen Soldaten-Kollegen wegen der Sprachkenntnisse im Vorteil war. Es war diesmal ein wunderbarer Sommer und es boten sich viele Gelegenheiten, die zahlreichen Kirmes- und Ballveranstaltungen zu besuchen. Jean Claude begleitete mich dabei immer, ich teilte mit ihm das Zimmer. An die anderen habe ich kaum noch Erinnerungen. Er war verlobt und schrieb jeden Tag einen mehrseitigen Brief an seine Verlobte, und da er einige Jahre älter war als ich, fielen ihm noch bessere Tricks ein, wie man die Wachen umgehen konnte oder wie man auch bei einer verspäteten Rückkehr glaubhaft erklären konnte, warum wir zu spät zurückkamen. Jedenfalls habe ich dort die Disziplin als herzlich wohltuend empfunden, Strafe gab es kaum, man behandelte uns korrekt und die Zeit verging wie im Fluge. Auf einer unserer nächtlichen Eskapaden hatten wir auch ein Zwillingspärchen getroffen. Die beiden Schwestern Rieker wohnten in einem schlossähnlichen Gebäude. Sie begleiteten Jean Claude und mich mit einer kleinen Gruppe Freundinnen und Freunden zu den Tanzveranstaltungen im Kreis Warburg, dorthin, wo etwas los war.

Geld konnte man während der Wehrdienstzeit auch verdienen, allerdings nicht mit dem Tagessold von 30 Franken. Die Einnahmequelle war folgende: Die Rekruten konnten Zigaretten und Alkohol steuerfrei erwerben und da ich weder rauchte noch trank (was heute einigen wohl eigenartig vorkommen könnte), war es mir möglich, diese Waren einzukaufen und beim Heimaturlaub mit gutem Gewinnaufschlag weiter zu verkaufen. Erinnern kann ich mich, dass ich mehrere 2.5 L Flaschen VAT Whisky im Koffer nach Hause schleppte und etliche Stangen Zigaretten. Da ich bereits in Aachen aussteigen konnte, musste ich diesen Koffer nur noch über die Grenze an Köpfchen durchbringen. Es hat nie Schwierigkeiten gegeben und der Erlös konnte sich ohne Zweifel sehen lassen.

Vor allen Dingen gegen Ende meines Wehrdienstes begann ich, mich auf das Universitätsstudium vorzubereiten, welches nach Ablauf des einen Jahres Wehrdienst im Oktober 1967 beginnen sollte. Das Semester begann eigentlich drei Wochen früher. Deshalb hielt ich mich „frisch“ mit dem Studium der Abiturunterlagen und einigen Enzyklopädien. Ich hatte mich entschieden, Betriebswirtschaft zu studieren.

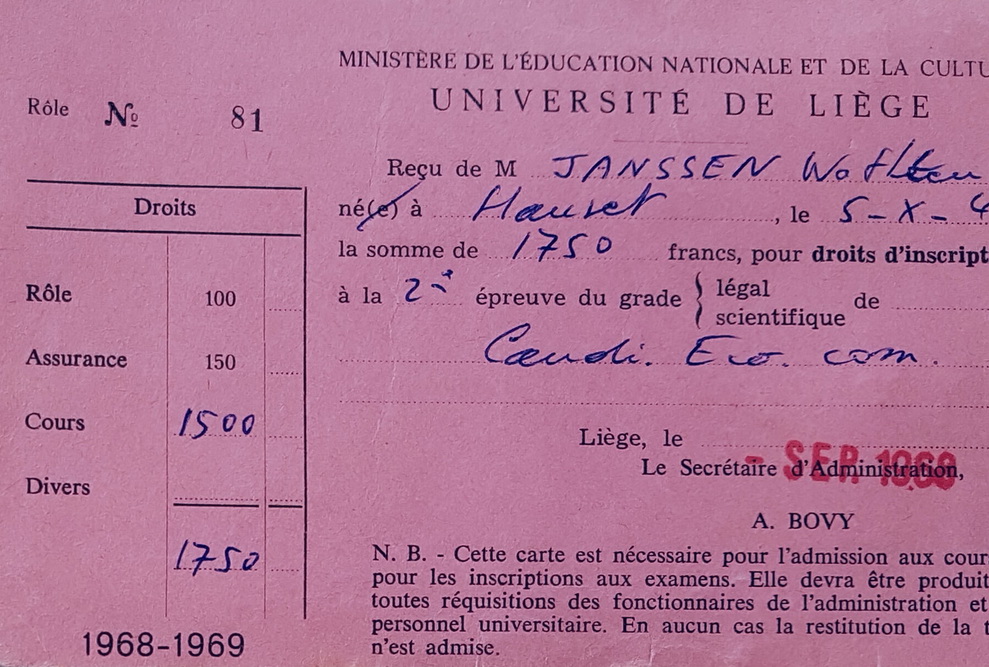

Das Studium an der „Université de Liège“: die Kandidatur (1967-1969)

An der Universität Lüttich hatte ich mich an der Fakultät der Rechte für einen neuen Studienzweig an der dort ebenfalls neu gegründeten „Ecole d´Administration des Affaires“ eingeschrieben, nämlich für den Studiengang „Administration des Affaires“, in Englisch wohl am besten mit Business Management übersetzt, im deutschen kam dies dem Betriebswirtschaftsstudium am nächsten, wenn gleich damals schon die Welle über moderne Unternehmensführung aus den USA auch nach Europa überschwappte.

Ein Zimmer hatte ich in der Rue du Jardin Botanique gefunden, Nummer 35, bei Herrn und Frau Hanon. Wie diese Verbindung zustande kam, daran erinnere ich mich heute nicht mehr, ich hatte aber ein Zimmer auf der ersten Etage, neben mir wohnte ein Belgier aus Beringen in Limburg, über mir zwei Luxemburger mit denen ich später noch, besonders im Fall von Jos Oesch aus Vichten, dick befreundet werden sollte. Der Mieter neben mir war auch ein angenehmer Bursche, allerdings sehr laut, er spielte klassische Musik mit einem anspruchsvollen Plattenspieler und während ich so ab neun Uhr abends schlafen wollte, wurde dies unerträglich, weil das ganze Haus wegen der Holzfußböden vibrierte. So fragte ich nach einem anderen Zimmer, welches sich in einem Anbau befand und das ich mit einem anderen Luxemburger, Carlo Krier, tauschte. In dieser Studentenbude, mit Blick auf den Garten in den Hinterhof der Rue du Jardin Botanique, habe ich dann vier Jahre gewohnt.

Das Zimmer, oder wie man in Lüttich sagte, dieses „kot“, lag auf halber Distanz vom Bahnhof Guillemins zur Universität, dem Hauptgebäude an der Place du XX Aout. Zwischen Bahnhof und Kot lag noch die Kirche Sainte Véronique, wo ich regelmäßig, auch später sonntags, die Messe besuchte. Nur für kurze Zeit fuhr ich jede Woche nach Hause, die Fahrt ging immer mit dem Zug Köln-Ostende. Am Sonntagabend stieg ich am Aachener Hauptbahnhof ein und in Liège-Guillemins aus. Freitags reiste ich am Nachmittag wieder zurück. Schon ab dem Ende des ersten Studienjahres blieb ich aber sehr oft für zwei oder drei, manchmal sogar für vier Wochen in Lüttich.

Von meinem Kot in der Rue du Jardin Botanique waren es zwanzig Minuten, die ich Morgen für Morgen zu Fuß ging. Ich überquerte den Boulevard d`Avroy (hier lag auch das deutsche Konsulat und die Opéra de Wallonie), Richtung Maas und dann vorbei an einer Riesenbaustelle zum Hauptgebäude. Die Baustelle bestand während meiner ganzen Studienzeit. Kurz vor Abschluss wurde das Hochhaus, welches dort errichtet wurde, fertiggestellt. Ebenso ging ich den Weg zum Bahnhof zu Fuß, es waren ebenfalls fünfzehn bis zwanzig Minuten.

Es war nicht sehr schwer, sich im Studienbetrieb zurecht zu finden, es gab dennoch einige Eigenheiten. Der Zweig war der Rechtsfakultät zugeordnet, die, wie gesagt, im Hauptgebäude untergebracht war. Von den Fächern war die Hälfte durchaus modern, ein Teil aber auch altbacken und deshalb nicht interessant. In Belgien konnte man es sich aber nicht leisten, im Gegensatz zur Universität in Deutschland, dem Unterricht oder den Vorlesungen fernzubleiben. Das Studium teilte sich ebenfalls in Semester, in vier Semestern machte man die Kandidatur, und in vier weiteren Semestern das Lizentiat. Dazwischen gab es permanent Prüfungen und Tests, auch kannten nach einigen Wochen die Professoren ihre Studenten, sodass hier ein recht persönliches Verhältnis entstand.

In Erinnerung habe ich von den Professoren einige, wenn auch nicht sehr viele, und keinen, den ich als großartige Persönlichkeit erlebte. In Lüttich bekannt war Professor Lambert, der Unternehmenskunde gab, sich aber überwiegend mit seinem sozialistischen Modell der Kooperative beschäftigte. Da war auch ein gewisser Assistent Langer, ein aus dem deutschen Sprachgebiet stammender Professor. Er gab unter anderem Buchführung, Englisch und Deutsch (was hier auch Pflichtfach war). Viele der anderen Namen müsste ich noch hervor suchen, so die Professoren für Wirtschaftsrecht, für Statistik oder für Unternehmensführung.

Es dauerte doch einige Monate, bis ich mich mit dem Leben an der Uni abgefunden hatte, ebenso lange dauerte es, bis ich die ersten festen Kontakte knüpfen konnte, sowohl in meinem Ausbildungsgang als auch in der Unterkunft sowie im Studentenleben oder Sportleben allgemein. Von meinen Schulkameraden war nur Manfred Koonen in Lüttich als Student an der „Ecole des Hautes Etudes Commerciales“. Nebenbei lernte ich zwar hier und da noch andere kennen, sie studierten aber an anderen Fakultäten und da keiner von uns Mitglied der Mansuerisca, der Studentenverbindung war, trafen wir uns recht selten.

Beim täglichen Studieren war ich in der Tat sehr fleißig. Ich wusste nämlich, dass ich es mir wohl finanziell nicht leisten konnte, ein Studienjahr zu verpassen. Von zu Hause gab es keinen finanziellen Zuschuss, es gab nur die offizielle staatliche Studienbörse, etwa 36.000 Franken im Jahr.

Ein Kommilitone machte mich darauf aufmerksam, dass der Sozialdienst der Universität auch Essensmarken ausgab, die ich mir vier Jahre auch abholte. Mit ihnen konnte man in den Mensen der Uni kostenlos speisen. Eine Mensa lag in der Rue Charles Magnette, gegenüber dem Hauptgebäude. Mein Bestreben war es also, keine Vorlesungen zu verpassen, alle Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und deshalb habe ich mich im ersten Jahr zumindest wenig um das Leben in der Stadt oder das Leben an der Uni gekümmert. Es lag wohl auch an der Unterkunft, dass ich mit den Luxemburgern erst nach einigen Monaten richtig ins Gespräch kam. Sie saßen zum Beispiel abends im Wohnzimmer der Wirtin zum Fernsehen oder auch, um Filme anzuschauen. Daran beteiligte ich mich gar nicht, oder auch nach zwei, drei Jahren nur sehr selten. Das war so selten, dass mir damals erst spät auffiel, dass die Wirtin eine durchaus attraktive blond haarige Tochter hatte. Den Sohn hatte ich gekannt, er hatte während des ersten Jahres das Haus verlassen. Tochter Marie-Thérèse aber war wohl doch umschwärmt, ein Luxemburger insbesondere machte ihr im dritten Jahr des Studiums einen Antrag, sie zog es aber vor, sich wenig später mit einem Perser zu vermählen. Von den Luxemburger Kommilitonen ist Jos Oesch der beste Freund geblieben, er studierte Ingenieurwesen und wechselte im dritten Studienjahr zur RWTH Aachen, wobei ich ihm sogar ein Zimmer im Haus meiner Mutter in Hauset vermitteln konnte. Ein anderer, Charles Krier, hielt es mit mir bis zum Ende in der Rue du Jardin Botanique aus, er kam aus Grevenmacher und studierte auch Ingenieurwesen. Ein Dritter war mit einer Massage-Therapeutin liiert und studierte Sport, er war gleichwohl Fußball-Nationalspieler in Luxemburg.

Auch in meinem Studiengang hatte ich die meisten Verbindungen zu Luxemburgern, wenngleich sich doch im Laufe der Jahre einige Verbindungen zu anderen Kommilitonen entwickelten. Eine davon war die einzige Studienfreundschaft mit einem Bewohner aus Deutschostbelgien, nämlich Ernst Henz aus Eicherscheid in der Eifel. Er wohnte in einem Studentenheim am Boulevard D`Avroy. Auch gab es noch eine Studentin aus dem altdeutschen Gebiet Belgiens, aus Sippenaeken, nämlich Anne Linckens, die sogar täglich nach Hause fuhr, sowie einige weitere Studenten aus Lüttich, die mir aber nicht mehr geläufig sind.

So ging das erste Studienjahr eigentlich schnell ins Land, es hatte für mich auch etwas später begonnen wegen des Militärdienstes und meiner Entlassung im November. Die Examen wurden allerdings mit der Note GUT bestanden, worauf ich sehr stolz war. Es gab auch für die erste Kandidatur, so nannte sich der Abschluss, ein Diplom.

Für Nebenbeschäftigungen war, wie gesagt, im ersten Jahr nicht viel Zeit geblieben, dies sollte sich jedoch im zweiten Studienjahr ändern.

Zu Hause war ich während des Jahres, so oft ich da war, meinen sportlichen Aktivitäten weiter nachgegangen. Auch hatte ich in den ersten Semesterferien wie früher die Gelegenheit, am Kabelwerk in Aachen Brand zu arbeiten, dort war mein Vater nach wie vor beschäftigt, er ging allerdings 1970 in Rente. Der Ferienjob brachte mir etwas Geld, welches ich zum einen für die Uni benötigte, zum anderen wollte ich mir dies für Reisen sparen.

Reise nach Moskau 1968

Im Sommer 1968 buchte ich mit einer Studentenreisegesellschaft aus Frankfurt, Olympia-Reisen, eine Studienreise nach Moskau.

Die Sowjetunion hatte mich schon seit meiner Jugendzeit sehr interessiert. Dieses Interesse wurde geweckt durch den Radioreporter Gerd Ruge, der regelmäßig aus Moskau berichtete und dessen Berichte ich begeistert folgte. Auch Klaus Mehnert an der RWTH Aachen galt als ausgewiesener Russland-Kenner. Mein Interesse ging sogar soweit dass, ich glaube ich war damals vierzehn Jahre alt, ich begonnen hatte einen Russland-Roman zu schreiben, der natürlich nie veröffentlicht wurde.

Die Reise nach Moskau ging über Ostberlin, Flughafen Schönefeld. Ich musste also zunächst nach Westberlin reisen und hielt mich dort noch zwei Tage auf, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. Eine besondere Aufmerksamkeit fand dabei die Mauer am Brandenburger Tor, aber auch verschiedene andere Kulturbauten wie Schloss Charlottenburg, die Oper und die Gedächtniskirche am Kurfürstendamm. Die Studentengruppe von etwa 12 Personen flog mit der Fluglinie der DDR, der Interflug.

In Moskau war jeder Tag mit einem besonderen Programm ausgefüllt. Natürlich besuchten wir alle Sehenswürdigkeiten der Stadt, angefangen beim Kreml und seinen Museen, dem Lenin-Mausoleum, dem Raumfahrtmuseum, der Lomonossow Universität und vieles mehr. An den Abenden hatten die Reiseteilnehmer stets kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm, entweder Ballett im Bolshoi-Theater (das Ballett „Gisele“) oder viele Musikdarbietungen. Dabei gab es auch Gelegenheit, manchmal sogar auf offener Straße, gleichaltrige russische Intellektuelle oder Künstler zu treffen. Zu zwei Russen entwickelte ich eine besondere Beziehung. Bei Oleg Konin handelte es sich um einen jungen Maler, der mir auf einer abendlichen privaten Party ein Gemälde schenkte. Nikolai Bulgakow war Schriftsteller, der für verschiedene Literaturzeitschriften Gedichte, Kurzgeschichten und Essays schrieb. Mit Nikolai wurde die Verbindung zu einer ausgewachsenen Freundschaft, die bis heute anhält. Meine Begegnungen mit ihm und später mit seiner Frau Olga und seiner Tochter Anja finden sich in allen Zeitabschnitten meiner Chronik wieder. Jahrelang wurde daraus zunächst eine Brieffreundschaft, die der Zensur nie zum Opfer fiel. Schon 1971 traf ich Nikolai wieder, als ich zum zweiten Mal in die Sowjetunion reiste und schon 1973 sah ich ihn ein weiteres Mal in Ostberlin.

Von den Erinnerungen dieser Reise zehrte ich noch lange Jahre. Ich hatte eine Facette des Kommunismus kennengelernt, wenn gleich ich selbst, zwar eher links orientiert, auf keinen Fall aber der Ideologie etwas abgewinnen konnte. Das Treffen mit den Menschen brachte es allerdings mit sich, dass meine Zuneigung zu diesem riesigen Land stets inniger wurde. Inzwischen hatte ich auch begonnen, die russische Sprache zu lernen, ebenso wie ich auch über die „Langenscheidt“ Lernbücher Spanisch, Italienisch und Portugiesisch hinzulernte.

Das zweite Studienjahr 1968/1969 war nicht nur für mich von Bedeutung, es war das Jahr der Studentenrevolten in ganz Westeuropa und in den USA. In Südostasien tobte der Vietnamkrieg, in der Tschechoslowakei gab es den Prager Frühling, um nur zwei markante politische Ereignisse zu nennen. Aus den USA schwappte die Hippiewelle über, Flower Power war angesagt. Ich selbst sah dem Treiben zunächst unbeteiligt zu, die Demonstrationen, die jedoch auch in Lüttich zunahmen, vor allen Dingen Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und für die Demokratisierung der Universitäten im Allgemeinen und der Alma Mater in Lüttich im Besonderen, beeindruckten mich jedoch zunehmend. So nahm ich denn auch nun gelegentlich an Veranstaltungen teil, dabei wurden auf mich einige Mitglieder der Studentenvertretung der Rechtsfakultät aufmerksam, die sich unter anderem für meine Kenntnisse in Buchführung interessierten. Der Rektor der Universität hatte der Vertretung die Finanzmittel gesperrt, wegen der vielen Demonstrationen, Attacken und fehlenden Kassenbücher. Dabei machte er zur Auflage, dass erst einmal die Buchführung in Ordnung gebracht werden müsse. Ich habe dies in einigen Monaten nachgeholt. Der Sitz dieser Studentenvertretung lag auch nicht weit von meiner Unterkunft entfernt. Auch einer der Luxemburger Studenten, Camille Schroeder aus Mersch, ging mit mir gelegentlich zu verschiedenen Veranstaltungen. Camille wurde zusammen mit Ernst Henz mein bester Studienkumpel, wenngleich ich auch noch andere Luxemburger Freunde nicht unerwähnt lassen möchte: Da war Jean Grosges aus Mondorf-les-Bains oder John Shinn aus Wiltz oder Louis Balance aus Luxemburg, alle im gleichen Studiengang wie ich. Ich würde sie alle in den nächsten 20 Jahren regelmäßig wiedersehen. Camille wurde Personalchef und Finanzvorstand bei Arbed. Er ging in dem Jahr in Rente, als Mittal versuchte, Arcelor zu schlucken. John wurde Schulleiter in Wiltz, Jean und Pierre arbeiteten bei großen Bankhäusern in Luxemburg.

Während des zweiten Jahres fühlte ich mich nun etwas mehr zu Hause in Lüttich. Das Jahr 1968 ging zu Ende, an der Uni hatte sich in der Tat bedingt durch die Studentenunruhen einiges geändert, jedoch nichts Spürbares, zumindest nicht was den Ablauf des täglichen Studiums betraf. Ich selbst traf mich jetzt doch hin und wieder bei Veranstaltungen mit Kommilitonen, auch zum Beispiel beim Schachspiel oder zu Vorträgen verschiedenster Art. Auch waren gelegentlich wegen Streiks die Teilnahme an Kundgebungen angesagt. Meist drehte sich aber alles um mein Studium, Kneipen waren nicht mein Zuhause.

Im Juni 1969 konnte ich das zweite Jahre des Studiums und damit die Kandidatur erfolgreich abschließen.

Studienreisen wurde eine Passion

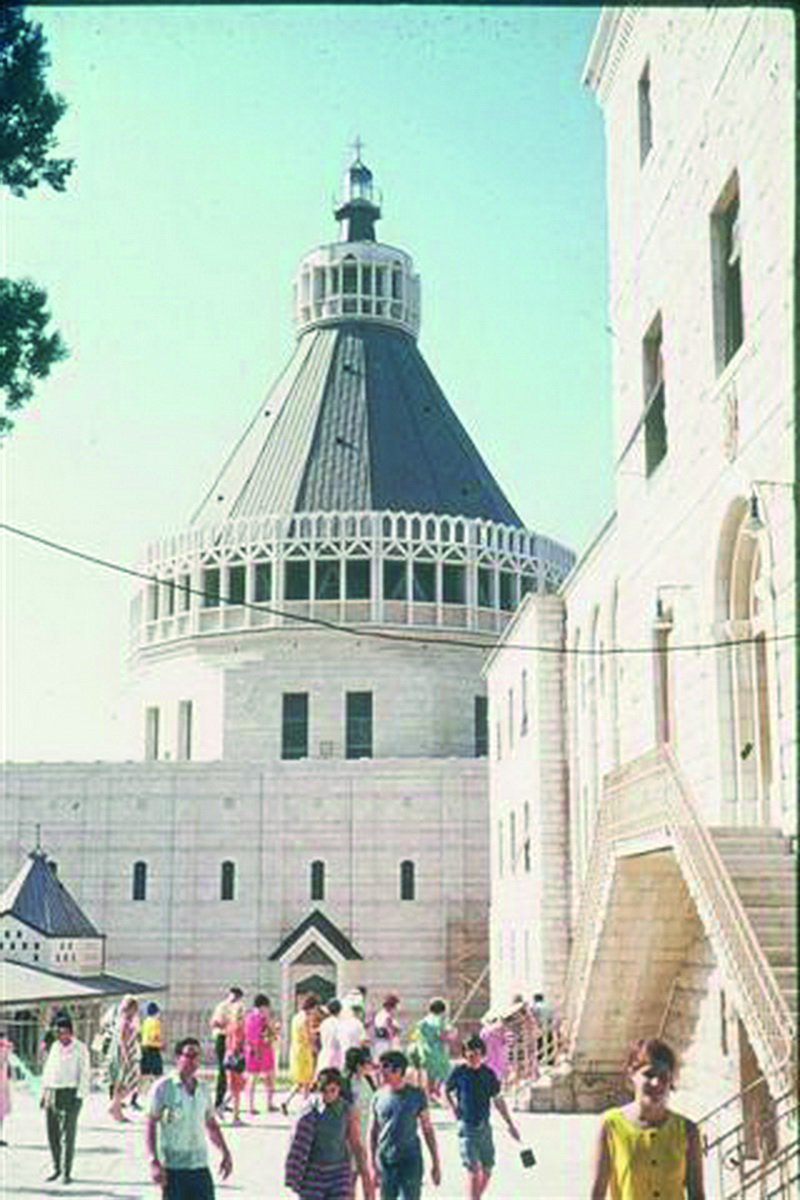

Reise nach Israel 1969

Im Sommer 1969 buchte ich mit einer Studentenreisegesellschaft aus Lüttich, der TEJ eine Reise in das Gelobte Land, nach Israel. Auch Israel war schon immer mein Traum gewesen, nicht nur aus religiösen Gründen, aber was ich gerade über Jerusalem gelesen hatte, fand ich beeindruckend. Auch wollte ich auf den Spuren Jesu Galiläa, Judäa und die Negev Wüste erkunden sowie das Rote Meer. Es kam hinzu, dass zwei Jahre zuvor auch der Sechstagekrieg stattgefunden hatte und deshalb eine gewisse Israel-Euphorie herrschte. Man bot den Reisenden sogar an, die Golanhöhen zu besuchen. Die Studienreise war nur teilweise vor gebucht, ich flog zunächst mit Sabena ab Brüssel nach Tel Aviv um dort einige Tage zu verbringen. Auf der Fahrt vom Flughafen zum Jugendhotel in Tel Aviv vergaß ich im Bus meinen Fotoapparat, Marke ADOX, und musste im Taxi hinterher. Mein halbes Taschengeld war weg. So lebte ich eine Woche von Wassermelonen. Tel Aviv als Hauptstadt und die Umgebung besichtigte ich über die Stadtrundfahrt und besuchte auch einen Studienkollegen, der mit mir in Lüttich studierte und in Ramat Gan wohnte. Von Tel Aviv reisten wir meist in organisierten Gruppen-Rundfahrten zunächst nach Jerusalem und anschließend nach Galiläa. In Jerusalem und auch in Galiläa besuchte ich natürlich die Stätten des Wirkens Jesu am Jordan, in Jericho, Bethlehem, Nazareth und am See Genesareth, bis die Rundfahrt uns Richtung Golanhöhen führte, und zwar nach Quneitra. Auf dem Rückweg besuchte die Studentenreisegruppe auch einen Kibbuz an der Grenze zum Libanon. Im Süden führte mich der Weg über Beersheba nach Eilath am Roten Meer. Vorher hatte ich jedoch noch das Jordantal und den Felsen Massada erkundet. Von Eilath aus bot man auch damals schon, geschäftstüchtig wie man war kurz nach dem Krieg, eine Tagesfahrt in den Sinai an, auf den Spuren von Moses und den Propheten. Beeindruckend waren noch die Bootsfahrten im gläsernen Boot über die Korallenriffe im Roten Meer.

Als ich nach Tel Aviv zurückkam, bemerkte ich, dass ich einen Film doppelt durch meine Kamera gejagt hatte. Ein neues Missgeschick genau wie zu Beginn der Reise. Im folgenden Jahr war mir dann allerdings der Zufall hold. Aus Hauset reiste Pfarrer Levieux auch nach Jerusalem und Israel und ich schrieb ihm genau auf, welche Dias er mir an den Souvenirständen für Touristen kaufen sollte als Ersatz für das was mir verloren gegangen war: die Glasfenster von Marc Chagall in der Synagoge des Hadassah-Krankenhauses in Jerusalem und noch einige Sehenswürdigkeiten mehr.

Studium und Politik: das Lizenziat (1969-1971)

Das dritte Studienjahr 1969-1970 sollte nach bestandener „Kandidatur“ zu den Prüfungen zum 1. Lizenziat führen. Inzwischen hatte ich mich in der Stadt recht gut eingenistet. Die Wochenenden verbrachte ich manchmal mit Studienkollegen in den Studentenheimen, bei Feten oder betätigte mich auch sportlich und kulturell.

Neben all meinem politischen Engagement spielten trotzdem das Studium und der erfolgreiche Abschluss die wichtigste Rolle. Die zweite Kandidatur war, wie erwähnt, im Juni 1969 erfolgreich abgeschlossen worden, das 1. Lizenziat im Juni 1970 ebenso. Inzwischen war ich politisch in Hauset engagiert. Bei den Hanons nahmen die Ereignisse einen etwas unschönen Lauf. Vater Hanon, der Schaffner bei den städtischen Verkehrsbetrieben war, verspielte wohl seine Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf an Spielautomaten in Kneipen. Seine Frau bat alle Studenten, gelegentlich die Miete im Voraus zu bezahlen, von seinen Einkommen war wohl nichts übrig geblieben. Zuerst der Sohn und später dann die Tochter hatten sich abgesetzt.

Ich selbst hatte mich nach den Ferien des Jahres 1969 eines deutschen Studenten angenommen, der sich an der belgischen Uni einschreiben wollte. Es war Detlev Ohrenschall aus Eckernförde in Schleswig-Holstein. Sein Vater hatte ihn nach Belgien geschickt, da in Deutschland der Numerus Clausus bei Zahnmedizin ihm den Studienzugang verwehrte. Ich half Detlev bei der Immatrikulation und auch bei der Zimmersuche. Jos Oesch hatte gerade Lüttich verlassen, um in Aachen zu studieren. Er würde bei meiner Mutter ein Zimmer mieten können, später dann im Studentenheim in Aachen. Detlev kam dank meiner Hilfe bei Hanon unter. Ich schickte ihn in einen Crashkurs für Französisch, dem er drei Monate folgte. Er konnte danach den Vorlesungen folgen und immer mehr selbstständig seinen Aufgaben nachgehen. Meine eigenen Anstrengungen konzentrierten sich nun auf die Kommilitonen, die mit mir im gleichen Semester arbeiteten, Camille, John, Jean und Ernst Henz. Auch Lernstunden hatten wir zusammen, fuhren gemeinsam zur Mensa, wo uns auch John mitnehmen konnte, denn er war anfangs als Einziger motorisiert. Allerdings hatte ich mir für 10.000 Franken im dritten Studienjahr einen Wagen zugelegt, einen Renault R4.

Gleichzeitig erwarb ich bei der Autosecurité in Lüttich, dem belgischen TÜV, den Führerschein. Der Führerschein war gerade in Belgien eingeführt worden, die Älteren konnten sich diesen einfach ausstellen lassen, ich war zwischen 18 und 21 Jahre alt und musste eine theoretische Prüfung ablegen, die ich bestand. Während der Ferien hatte ich erstmals bei Leonhard Monheim in Aachen als Praktikant gearbeitet, wo ich das Harzburger Modell kennenlernte, welches ich später zum Thema meiner Diplomarbeit nehmen sollte. Das Harzburger Modell war ein Modell zur Personalführung und zur Leitung von Führungskräften. Von dem Geld bei Monheim hatte ich den Wagen gekauft, er wurde aber in Lüttich im Rahmen einer eigentümlichen Aktion gestohlen, allerdings nach einem Jahr, in meinem letzten Studienjahr.

Das dritte Studienjahr wurde ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Vor den Prüfungen, die in der zweiten Maihälfte begannen, weilte ich zum konzentrierten Lernen auch immer ein oder zwei Wochen in Hauset. Gegen Ende des Studiums machte es aber auch Sinn, vor Ort zu bleiben, um sich mit Kommilitonen auszutauschen oder auch die Bibliothek aufzusuchen. Die letzten Prüfungen fanden gegen Mitte Juni statt, je nachdem, wie man ausgelost wurde, um die Prüfungen abzulegen.

Alles war ja doch, im Vergleich zu dem, was man von Studenten in Deutschland wusste, recht straff organisiert. Nach dem letzten Examen wartete man noch einige Tage, um das Ergebnis der Klausuren zu erfahren, dies war immer vor Monatsende Juni der Fall.

Im Sommer 1970 hatte ich mir keine größere Auslandsreise geleistet, ich hatte ja den Ferienjob bei Monheim angenommen. Dieser Ferienjob ermöglichte es mir, über die Poststelle in weniger als zwei Wochen den ganzen Betrieb kennenzulernen. Auf dem gleichen Gelände war auch die Firma Lindt & Sprüngli angesiedelt, die nicht zur Monheim-Gruppe gehörte, in die ich aber auch einen Einblick gewinnen konnte. Dieses Kennenlernen veranlasste mich nach dem Studium, mich bei dieser Firma um eine Stelle zu bewerben.

Aber soweit war es noch nicht. Erst musste ja das Studium erfolgreich abgeschlossen werden. Obschon man irgendwie viel lockerer war als in den ersten Jahren des Studiums, konnte ich ohne Stress ein erfolgreiches 2. Lizenziat absolvieren, was mich dem Studienabschluss näher brachte. Das letzte Jahr sollte ein Wechselbad sein zwischen dem Studium, das ich erfolgreich abschließen wollte und dem politischen Engagement, besonders im Gemeinderat in Hauset. Aber auch auf regionaler Ebene sollte das Engagement stärker werden.

Detlev Ohrenschall hatte in seinem zweiten Jahr in Lüttich nach einem erfolglosen ersten Jahr neuen Rückenwind erhalten. Er würde, mit seinem Abschluss der ersten Kandidatur, am Ende dieses Studienjahres mit dem Diplom nach Deutschland zurückkehren und zwar zunächst nach Duisburg. Vorher, im Winter 1971, hatte mich Detlev allerdings noch zu sich nach Eckernförde eingeladen, als kleines Dankeschön sozusagen. Sein Vater war Architekt und eigentlich recht wohlhabend. Mit einigen Freundinnen und Freunden besuchten wir noch eine Seemanns-Disco in Eckernförde, die ich deshalb in Erinnerung behielt, weil es zu einem fürchterlichen Krach unter Seeleuten kam, bei dem einiges an Mobiliar und Glas zu Bruch ging. Mit Detlev besichtigte ich auch die Baustelle an der Kieler Förde, wo im kommenden Jahr 1972 die olympischen Segelwettbewerbe stattfinden sollten.

In Lüttich hatte sich ein weiterer Student aus Deutschland zu Detlev gesellt, der auch bei Frau Hanon wohnte, denn von den Luxemburgern war nur noch Karlo Krier übrig geblieben, es waren also Zimmer frei. Karlo hatte auch sein letztes Studienjahr zu absolvieren. Herr Hanon, der laufend Einnahmen unterschlagen hatte, stand zuletzt ohne Job da, Frau Hanon war daher froh, dass die Studenten sie sozusagen über Wasser hielten.

Vor den letzten Prüfungen war ich auch in diesem Jahr einige Wochen nach Hause gefahren, um mich darauf vorzubereiten. Um einen schwierigen Weg kurz zu machen, die Prüfungen wurden mit Auszeichnung (Distinction) bestanden. Darüber gab es noch „grande distinction“. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Somit hatte ich im Juni 1971 meinen Studienabschluss in der Tasche. Da ich mir mit der Ferienarbeit wieder einiges gespart hatte, fand ich die Möglichkeit, im Juli diesmal mit einer belgischen Reisegruppe in die Sowjetunion, nach Moskau und nach Georgien, zu reisen. Bei Lindt habe ich am 1.8.1971 meine berufliche Karriere begonnen.

Bilder von 1967 - 1971

Zu Hause bei meinen Eltern

Zu Hause bei meinen Eltern gab es in den ersten Jahren meines Studiums nicht so viele Veränderungen. Da ich nicht mehr so oft zu Hause war, kann ich mich auch nicht an die vielen Einzelheiten erinnern. In den ersten Jahren hatte ich einen Ferienjob, den ich schon zu Schulzeiten begonnen hatte und zwar im Kabelwerk Brand bei Aachen, wo auch mein Vater einige Jahre gearbeitet hatte. Das Kabelwerk Rhenania war ein Ableger des Kabelwerk Eupen und gehörte so wie dieses der Familie Bourseaux. Da Papa Richard allerdings als Kriegsversehrter die Gelegenheit hatte, früher in Rente zu gehen, nutzte er diese Gelegenheit und reichte 1969 mit 60 Jahren seinen Antrag ein. Einige Monate später, ich glaube es war nicht genau ein Jahr, bekam Richard die ersten Rentenzahlungen und konnte nun verschiedenen Gelegenheitsarbeiten nachgehen, mit denen er sich etwas Geld zusätzlich verdiente. Üppig war sein Einkommen nie gewesen, so war denn auch Mama Martha stets verschiedenen Gelegenheitsarbeiten nachgegangen, so als Haushaltsgehilfin zum Beispiel bei Dr. Bredohl in Aachen, Malmedyer Straße, oder bei Herrn und Frau Schinckus, dem Zolldirektor von Hauset Köpfchen.

In dem Haus Flög 127 hatte unsere Familie inzwischen seit mehr als 15 Jahren auf der ersten Etage gewohnt. Meine Schwester Monique hatte ein Zimmer in dem Haus in Beschlag genommen, sie sollte dafür einen Mietanteil zahlen, denn so üppig hatten es meine Eltern nicht. Monique weigerte sich auch Kostgeld zu zahlen, also meiner Mutter etwas von ihrem Einkommen abzutreten, sie wollte sich selbst beköstigen. Bruder Siegfried ging ja seiner Tätigkeit im Kabelwerk Eupen jeden Morgen nach, er beteiligte sich an beiden Kosten. Ich selbst hatte während dieser Zeit wenig finanziell beisteuern können, wenngleich ich mich daran beteiligte, einige Anschaffungen in der Wohnung zu zahlen. Als der Bauer Leonard Bauens, der Parterre die kleine Landwirtschaft betrieb, verstarb, zog seine Witwe zu ihrer Tochter ins Dorf und die Wohnung mit Stall war frei und verfügbar. Es nistete sich aber dort der Mieter Beckers ein, der ein bescheidenes Dasein führte und nach zwei Jahren ebenfalls verstarb. Daraufhin beratschlagten meine Eltern, das gesamte Erdgeschoss zu mieten und dort selbst Zimmer einzurichten. Deshalb hatte ich mir schon ab Mitte der 60iger Jahre dort ein Zimmer einrichten können und wir hatten auch oben und unten bescheidene sanitäre Anlagen wie Dusche und Toilette installiert. In Hauset war nämlich nun auch in der entlegenen Flög die Wasserleitung angekommen.

Meine Mama und ich fassten den Entschluss, zumindest ein Zimmer im Erdgeschoss an einen Studenten zu vermieten, denn wir hatten schon Nachfrage hierzu erhalten. Die Studenten an der RWTH suchten verzweifelt Wohnraum. Der erste Student war Werner Beckelmann aus Essen. Er zog im November 1970 zu uns und blieb bis Dezember 1971. Im Dezember 1971 nämlich zog er in die Hebscheider Heide nach Lichtenbusch, denn er heiratete noch Weihnachten seine Freundin und frühere Berufskollegin aus Essen, Edelgard. Mit den beiden blieb ich nun jahrzehntelang freundschaftlich verbunden.

Werner und Edelgard zogen 1976 von Lichtenbusch nach Laurensberg. 1982 verschlug es sie nach Kerkrade, wo die beiden ein Reihenhäuschen gekauft hatten. Die letzte Station war dann im Jahr 2000 der Umzug nach Ellen (Niederzier) in die Nähe des Braunkohlereviers. Hier verstarb Werner im Jahr 2015, er wurde auf dem Friedhof von Ellen beigesetzt.

In dem Haus, in dem meine Eltern und ich wohnten, und wo nun auch Parterre ein Student eine Bude mietete, richtete ich mir ein eigenes Zimmer ein. Der Student Werner Beckelmann studierte im zweiten Bildungsweg für das Lehramt. Er war ein fröhlicher Geselle und ich sollte mit ihm in kurzer Zeit, aber auch noch über Jahre später recht schöne Stunden erleben. Er konnte sozusagen Bräute „aufreißen“, die er zum Teil aus seiner Heimatstadt Essen herbeischaffte („die Plettenbergs“), zum Teil konnten wir aber auch in unseren Zimmern recht zünftige Partys feiern oder saßen bei Gartenfesten draußen um ein Lagerfeuer, wo es dann hoch herging. Werner Beckelmann hatte meinen Vater Richard kennengelernt. Mein Vater hatte schon 1969 einen Antrag auf Frührente gestellt und war seit 1970 Rentner. Er erlebte diese schöne Zeit noch mit und hielt sich mit gelegentlichen Hilfs- und Gartenarbeiten beschäftigt, insbesondere bei Printen, einer Kneipe mit Biergarten und kleinem Restaurant an der Eupener Straße in Aachen gelegen. Hier ließen sich auch so nebenbei einige Bierchen verzehren. Mein Vater war sicherlich, auch wenn er es nie ganz deutlich gesagt hatte, stolz, dass ich ein Universitätsstudium absolviert hatte. In der Hauseter Kneipe Kockartz, wo sich fast die ganze Dorfgemeinschaft zum Bier traf, hatte er dies doch einmal in erlauchter Runde zum Ausdruck gebracht. Die Tatsache, dass ich Gemeinderatsmitglied war, tat sicherlich ein Übriges. Ansonsten zog er von Kneipe zu Kneipe, bei Gatz an der Göhl oder zur Linde nach Hergenrath. Er fuhr einen schwarzen Volkswagen Käfer, zunächst mit einem geteilten Fenster hinten, dann mit einem großen Fenster hinten. Leider landete er hin und wieder bei seinen nächtlichen Heimfahrten im Graben oder es passierten andere seltsame Dinge. Eines dieser Ereignisse ist im Grenz-Echo unter der Rubrik Rabelais dokumentiert, als Richard der Gattin des Zolleinnehmers von Hauset, Frau Schinckus, auf der Obstwiese bei Peter Kockartz Fahrstunden erteilte. Dabei schaffte Frau Schinckus es tatsächlich, gegen einen Apfelbaum zu fahren.

Vater Richard half auch meiner Schwester Monique und Schwager Hermann bei der Renovierung und dem Umbau des Hexenhäuschens, dem kleinen Häuschen gegenüber der Gaststätte Grassmann-Lux. Die beiden hatten dieses von Richard Falkenstein erworben, dem auch das Haus gehörte, in dem meine Eltern und die ganze Familie seit 1953 wohnten. Interessant ist dabei, dass die Familie Falkenstein die drei Häuser entlang der Flög bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewohnten, insbesondere das Hexenhäuschen war eines der Wiegen der vielen Sprösslinge aus dem Hause Falkenstein.

Trotzdem kam alles dann doch etwas anders, als es sich meine Mutter und auch Richard gewünscht hatten. Eines Morgens im Oktober 1971 lag mein Vater, vom Gehirnschlag getroffen und gezeichnet in seinem Bett. Nach kurzem Aufenthalt im Eupener Sankt-Nikolaus-Hospital verstarb er am 27. Oktober 1971 und wurde in Hauset beigesetzt. Zu seiner Beerdigung kam eine große Anzahl von Trauergästen, es war eine bleibende Erinnerung für mich, denn auch viele seiner Familienmitglieder erschienen zur Bestattung und zum anschließenden „Totenkaffee“, so wie das Zusammensein der Trauergemeinde wohl im Rheinland genannt wird. Dabei hatte ich die Gelegenheit, viele der Verwandten nach langen Jahren überhaupt noch einmal zu sehen. Einer großen Zahl von Verwandten war ich überhaupt noch nie begegnet.

Reise nach Russland und Georgien 1971

Nach Abschluss des Studiums, noch bevor ich meine erste Arbeitsstelle bei Lindt und Sprüngli in Aachen antrat, versüßte ich mir den Erfolg mit einer zweiten Reise in die Sowjetunion. Im Juli 1971 reiste ich erneut nach Moskau sowie nach Georgien und Abchasien, genau genommen nach Suchumi am Schwarzen Meer. Diesmal hatte ich den Flug wieder mit der TEJ (Tourisme Etudiants et Jeunesse) gebucht.

Teilweise war ich dabei wohl in eine Reisegruppe belgischer Kommunisten geraten, was allerdings nicht weiterhin schlimm war. Der Flug ging von Brüssel nach Moskau wo sich die Reisegruppe nur wenige Tage aufhielt. Für mich war es allerdings Zeit genug meinen Freund Nikolai Bulgakow zu treffen, mit dem ich ja in ständigem Briefwechsel stand.

Die Sehenswürdigkeiten in Moskau nahm ich mit, Erinnerungen hatte ich allerdings auch an ein Treffen mit einer amerikanischen Mädchenklasse, die damals bereits in Moskau auftauchte. Von Moskau ging dann der Flug nach Tiflis, fürwahr eine abenteuerliche Reise, denn zum Teil standen die Passagiere in den Gängen und hatten ihr ganzes „Handgepäck“, auch in Form von lebenden Tieren, mit an Bord.

Auch in Tiflis und Umgebung hatte ich Gelegenheit die Sehenswürdigkeiten der Stadt und die historischen Orte und Heiligtümer dieser kaukasischen Republik zu entdecken. Hierzu zählten zum Beispiel die Hauptstadt Tiflis, mit der armenischen Kirche die über der Altstadt thront, aber auch die Alawerdi Kathedrale und außerhalb, das Gergeti-Kloster und das Dschwari-Kloster (Kreuzkloster). Hoch im Gebirge steht die alte Mecheti-Kirche. Auch eine Besichtigung der Weingegend und vor allen Dingen der Teeplanatagen stand auf dem Programm. Ein weiterer Ausflug führte uns zu einem Hochgebirgssee, dem Ritza-See, in einer imposanten Bergkulisse gelegen. Abends gab es immer wieder Kulturveranstaltungen aller Art.

Zum Abschluss der Reise hatte ich dann noch eine Woche Urlaub in Suchumi am Schwarzen Meer gebucht, in der autonomen Republik Abchasien. Umgeben von den Mitgliedern der kommunistischen Partei Belgiens, die aus Überzeugung hierhin reisten und bei denen ich mich eingeschlichen hatte, konnten wir die Vorzüge dieses Ortes genießen, der so ganz anders war als das, was ich in Moskau gesehen hatte. Es war ersichtlich dass der Wohlstand in diesem Teil der Sowjetunion eigentlich besser war als im zentralen Moskau. Es gab Lebensmittel, Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, der Wein floss in Strömen und die Bevölkerung war einfach lockerer. Das Wetter und der Strand waren so wie man dies auch in den Urlaubsorten in Europa zur damaligen Zeit gewohnt war. An einem Abend war auch wieder ein Fest, es war der Belgische Nationalfeiertag und unsere jungen belgischen Kommunisten hatten hierfür sogar Parteiprominenz angeheuert. Bei dieser Gelegenheit kam es eben zu den Trinksprüchen auf die belgisch- sowjetische Freundschaft. Eine Jugendgruppe aus der DDR stieß dann noch hinzu und es kam zum regen Austausch, der bei Musik und Wein bis tief in die Nacht dauerte und erst endete als die Jungen und Mädels zurückgepfiffen wurde. Vielleicht wurde das Ganze zu freundschaftlich und zu intim. Wir Ausländer konnten zwar ins Gespräch kommen, aber irgendeine Verbindung ist daraus nicht entstanden. Mir fiel auf dass die Ostdeutschen Touristen sich hier wohl so aufführten wie man es von den Westdeutschen Touristen aus Benidorm oder Brindisi hörte.

So reiste ich dann nach nahezu drei Wochen wieder über Tiflis nach Moskau und von dort über Brüssel nach Hause zurück, wo nun erneut der Ernst des Lebens in Form meines Einstiegs in das Berufsleben auf mich wartete. Kurz nach meiner Reise in die Sowjetunion, am 1. August 1971, begann mein beruflicher Werdegang bei Lindt & Sprüngli in Aachen. Hierzu aber mehr im nächsten Kapitel.

Zaghafte Schritte in Richtung Autonomie (1968-1971)

Ein neues Element wirbelte in den Jahren meiner Studienzeit die belgische Politik durcheinander, es war die Verfassungsreform und die damit verbundene Regionalisierung. Auch wenn ich nur noch alle drei oder vier Wochen nach Hause fuhr, so hatte ich doch die Verbindungen zu meinem Heimatdorf nicht verloren. Ich wurde angesprochen, ob ich nicht bei den nächsten Wahlen für den Gemeinderat kandidieren wollte, die Wahl war im Oktober 1970 vorgesehen. Da ich meine sozialen Kontakte nach Hauset immer wachhielt, sah ich dem mit Optimismus entgegen und sagte zu. Auch mein Engagement in der Kirche hatte nicht gelitten, nach wie vor nahm ich an den verschiedenen Aktivitäten teil, an den Messen sowieso, aber auch an den kirchlichen Feiern. So war ich auch in den Pfarrgemeinderat gewählt worden, einer neuen Versammlung von Laien, die das Konzil geschaffen hatte.

Die Gemeindewahlen brachten für mich ein sehr gutes Ergebnis, ich hatte die meisten Vorzugsstimmen in der Mehrheitsfraktion und wurde mit 23 Jahren das wohl jüngste Gemeinderatsmitglied in Hauset. Die Arbeit im Gemeinderat war zumindest einige Monate noch eingeschränkt durch mein Studium in Lüttich, das ja noch nicht abgeschlossen war. So nahm ich an den Gemeinderatssitzungen teil, aber nicht in prominenter Funktion. Ich hatte inzwischen einen R4 gekauft und konnte mich deshalb schnell nach Hauset begeben. In Lüttich hatte ich Gelegenheit an einer Schulung von Gemeindemandataren teilzunehmen, was für mich in diesen wallonischen Kreisen sehr aufschlussreich war. Zu Hause aber musste ich mich auf die abendlichen Sitzungen beschränken. Einen besonderen Schwerpunkt legte ich auf die Forstwirtschaft, die auch eine Einnahmequelle der Gemeinde war. Doch sowohl in Lüttich als auch in Hauset sollten sich diese Verhältnisse schneller ändern als gewünscht. Zunächst galt es allerdings, die Abschlussprüfungen meines Studiums erfolgreich zu beenden.

Das Königreich Belgien stand in der Zwischenzeit im Umbruch. 1962 und 1963 waren ja zunächst die Sprachgesetze verabschiedet worden, die das Königreich entlang einer Sprachgrenze aufteilten, an deren Peripherie sogenannte Fazilitätengebiete entstanden, in denen der Staat Erleichterungen vorsah für sprachliche Minderheiten. In den Kantonen Eupen und Sankt Vith wurden die Erleichterungen für französischsprachige Mitbürger eingeführt, im Montzener und Malmedyer Gebiet für die deutschsprachigen Mitbürger.

Hiernach wollte man nun übergehen zu einer Regionalisierung des Staates, was einer Verfassungsreform bedurfte, denn diese Regionalisierung des Landes sollte mit einer ersten Verfassungsänderung einhergehen. Im ganzen Land, so auch an der Uni in Lüttich, fanden zahlreiche Meetings und Vorträge statt. Die Burschenschaft Mansuerisca hatte auch Vortragsreihen veranstaltet, welche zunächst der Aufklärung, dann der politischen Meinungsbildung dienten. Diese Studentenvertretung strebte die Eigenständigkeit des deutschen Sprachgebiets Belgiens im Rahmen der belgischen Verfassung an. Auch ich hatte mir diese Forderung recht schnell zu Eigen gemacht und letztendlich sollte ich diese auch in allen meinen politischen Unternehmungen während vieler Jahre vertreten. Auch waren regionale Parteien entstanden, so die Volksunie in Flandern und das Rassemblement Wallon in den wallonischen Landesteilen. In Ostbelgien kam es zunächst zu einer Christlich Unabhängigen Wählergemeinschaft (CUW), die schon in die Diskussion zur ersten belgischen Verfassungsreform eingriff. Der CUW gehörten sowohl alte Haudegen an, wie Reiner Pankert aus Eupen, aber auch junge akademische Kräfte vor allem aus dem Süden des Gebietes, dem St. Vither Land. Auch sie hatten ihr Studium erst vor wenigen Jahren abgeschlossen und waren zum großen Teil als Lehrer tätig. Die übrigen Parteien waren die Christlich Soziale Partei (CSP), die liberale Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) und die Sozialistische Partei (SPB). Meine politische Einstellung war dabei auf Seiten der Autonomisten, das heißt jener Kräfte, die eine möglichst große Autonomie für Deutschostbelgien erreichen wollten.

Mit diesem Ziel wurde im Dezember 1971 eine Partei gegründet, die Partei der deutschsprachigen Belgier (PDB). Nachdem zunächst im Jahr der ersten Verfassungsreform 1970 bei den Wahlen die Christlich Unabhängige Wählergemeinschaft (CUW), mit an der Spitze Reiner Pankert aus Eupen, in Erscheinung getreten war, setzten sich auf regionaler und nationaler Ebene die Auseinandersetzungen um eine möglichst große Autonomie der 25 Gemeinden des deutschen Sprachgebietes weiter fort. In Lüttich hatte ich Gelegenheit, hierzu Vorträge zu hören von Willy Schyns, dem Kelmiser Bürgermeister, der gewählter Abgeordneter des Wahlbezirks Verviers war, oder auch von François Perrin, dem Mentor des Rassemblement Wallon, der Unabhängigkeitspartei Walloniens. Während Schyns mit seiner minimalistischen Haltung keinen der Studenten überzeugen konnte, zeigte sich Perrin noch eher als Verfechter größtmöglicher Autonomie für Deutschostbelgien.

Am 27. Dezember 1971 wurde eine regionale Autonomiepartei gegründet, die PDB (Partei der deutschsprachigen Belgier), mit dem Eupener Bürgermeister Rainer Pankert und dem Sankt Vither Arzt Dr. Louis an der Spitze. Die Partei erhielt zwar nahezu 25% der Wählerstimmen im Gebiet, wurde aber auf Jahrzehnte von den politischen Entscheidungen ausgeschlossen, da die sogenannten „nationalen“ Parteien, allesamt Anhängsel wallonischer Parteizentralen, die PDB und damit ihren Teil der Wählerschaft von einer demokratischen Beteiligung an der Gestaltung des Gemeinwesens im deutschen Sprachgebiet Belgiens fernhielten. Während die PDB mit ihrer Oppositionsrolle wohl zurechtkam und allgemein hin als die treibende Kraft der politischen Landschaft Deutschostbelgiens gesehen und anerkannt wurde, traten die anderen Parteien stets auf die Bremse, wenn es in den kommenden Jahren um die Gestaltung der Autonomiebefugnisse ging. Inzwischen haben sie sich jedoch auch gewandelt und es besteht wohl ein Konsens über das was man letztendlich im 21. Jahrhundert erreichen möchte.

Meine persönliche Einstellung spielte im Gemeinderat nur am Rande eine Rolle. Nur bei wenigen Anlässen brachte ich sie zum Ausdruck, wenn ich mich zum Beispiel gegen die Meinung von Gemeindesekretär Offermann durchsetzte, um die Namensschilder der Straßen nur in deutscher Sprache anzulegen oder auch deutsche Namen für neue Straßen zu vergeben, wie zum Beispiel der Heinrich-Bischoff-Straße. Offermann wollte diese als Bishopsstraße getauft wissen.

Die erste belgische Verfassungsreform, die 1968 und 1969, also in der Zeit meines Studiums, ausgehandelt wurde und 1970 zum Abschluss kam, brachte als Ergebnis, dass Belgien in Regionen (mit Wirtschaftskompetenzen) und in Gemeinschaften (mit Kulturkompetenzen) aufgeteilt wurde. Die CUW hatte sich sowohl für eine eigene Gemeinschaft als auch für eine eigene Region ausgesprochen. Heraus kam der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK), welcher nicht frei gewählt werden sollte, sondern dessen Mitglieder zunächst proportional zu den Ergebnissen der letzten Wahl bestimmt wurden. Dies war etwas unbefriedigend und so kam es Ende 1971 zur bereits erwähnten Gründung einer neuen Partei, nämlich der Partei der deutschsprachigen Belgier. Ich besuchte stets die Wahlveranstaltungen, es gab deren ohnehin genug, aber auch sonstige Veranstaltungen und Vorträge mit regionalpolitischem Charakter. Da in dieser Zeit auch mehrere Parlamentswahlen stattfanden (es war nötig für eine Verfassungsreform stets doppelte Zwei- Drittel-Mehrheiten zu erreichen, nämlich im ganzen Land und in den beiden Sprachgruppen), war ich neben der Gemeinderatsarbeit auch sonst viel unterwegs gewesen zu den Veranstaltungen der PDB.

Über die Frage der Regionalisierung Belgiens hinaus begann bei mir schon vorher, aber besonders auch während des Studiums, mein Interesse an europäische Fragen und an Volksgruppen und Minderheiten im Allgemeinen. Das Interesse an europäischen Fragen war aus dem Studium erwachsen, das an Minderheiten und Volksgruppen kam daher, dass ich mich dem Gedanken eines Europa der Regionen und nicht der Vaterländer oder Staaten hingezogen fühlte. Ich war bereits 1968 in die Sowjetunion gereist, 1969 nach Israel und 1971 in den Kaukasus, nach Georgien und Abchasien. In Europa interessierten mich über die EWG hinaus auch Länder wie Ungarn und vor allem Jugoslawien, sowie der Libanon, Syrien und die USA.

Etwa zur gleichen Zeit, in den Jahren 1972 und 1973, entstanden auch meine Verbindungen zu einer Minderheitenvertretung, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (F.U.E.V.), was meiner persönlichen Entwicklung und der Einstellung zu Minderheitenfragen einen weiteren Schub gab.

In Belgien betrachtete ich die Deutschbelgier als eine Minderheit deren Stellung im Staat es zu verbessern galt. Es stand jetzt schon fest, dass es eine zweite Verfassungsreform geben sollte, vor allem die Flamen machten Druck und auch das Problem Brüssel war noch nicht gelöst. Somit hoffte man in unserer Heimat, dass wir bei dieser Gelegenheit doch noch eine regionale Autonomie erreichen könnten. Um es vorweg zu nehmen, dies sollte noch zehn Jahre dauern, denn die Zweite Verfassungsreform kam erst 1980 zustande. Aus diesem Grunde setzten sich die Bemühungen für ein Statut als Region für das Gebiet der 25 Gemeinden (ab 1977 nur noch neun Gemeinden) über Jahre hin fort. Sowohl die Parteien als auch die verschiedenen Druckgruppen versuchten Politik zu gestalten oder im gesellschaftlichen Diskurs mitzumischen. So wurden denn auch einige Mitglieder verschiedener Druckgruppen auf mich aufmerksam, eine dieser Druckgruppen war die „Arbeitsgemeinschaft Ostbelgien“.

Als mein Mandat im Gemeinderat am 1. Januar 1971 begann war ich noch in Lüttich und bereitete mich auf meinen Studienabschluss vor. Mit meinem kleinen R4 konnte ich zwar bei Bedarf nach Hauset fahren, aber der Abschluss hatte natürlich Priorität. Zu meinem Pech wurde auch noch mein R4 in Lüttich gestohlen und von einer Postraubbande genutzt, um Postämter zu überfallen. An anderer Stelle habe ich geschildert, dass es dabei zu einem Unfall kam und das kleine Auto dann von Werner Beckelmann, der gerade bei meiner Mutter in Hauset eine Studentenbude gemietet hatte, von Lüttich mit seinem Benz über die Landstraße nach Hauset geschleppt wurde.

Die Arbeit im Gemeinderat nahm aber nach dem Abschluss des Studiums zu. Im Juli 1971 trat ich meine erste Arbeitsstelle bei Lindt & Sprüngli in Aachen an. Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft wurde am 23. Oktober 1973 erstmals zusammengestellt, erster Präsident war Johann Weynand (CSP). Der durch die Verfassung ins Leben gerufene Rat der deutschen Kulturgemeinschaft war im Zuge der ersten Verfassungsreform ein erster Erfolg der Autonomiebemühungen, er gab unserem Gebiet erstmals den Status einer anerkannten Minderheit im Königreich Belgien. Dieser Erfolg in Brüssel war aber wohl zunächst der Volksunie zu verdanken, weniger den politischen Vertretern der Parteien in Ostbelgien. Eine Ausnahme war die CUW, verkörpert durch die beiden herausragenden Bürgermeister, Reiner Pankert aus Eupen und Wilhelm Pip aus Sankt Vith.

Aber was beeinflusste meine Einstellung und Gesinnung während der Studienzeit?

Während meiner Militärdienstzeit hatte ich von den Details der Weltpolitik nicht alles mitbekommen. 1966 brach jedoch die „Große Proletarische Kulturrevolution“ aus, von Mao Tse Tung angestoßen. In dem Jahr wurde Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler und löste Ludwig Erhard ab.

Weltweit war das herausragende Ereignis der Studienjahre von 1967 bis 1971 natürlich die Studentenrevolte, die sich vor allen Dingen in Frankreich (Daniel Cohn-Bendit) und in Deutschland (Rudi Dutschke) abspielte, aber auch sonst alle Länder in Europa und in den USA aufwühlte.1967 kam bei Protesten gegen den Schah von Persien in Berlin der Student Benno Ohnesorg ums Leben. Es entstand vor allen Dingen aber auch ein Aufbegehren gegen den Vietnam-Krieg, vornehmlich in den USA, bald aber auch in Europa. Weitere Ereignisse waren im Juni der Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten und der Tod von Che Guevara, der am 9. Oktober von einem bolivianischen Armeeangehörigen ohne Gerichtsurteil erschossen wurde.

Im Jahr 1968 waren die Schlagzeilen der Kopfschuss gegen einen Vietkong-Krieger auf offener Straße in Saigon, die Ermordung von Martin Luther King in Memphis, der Protest gegen die Notstandsgesetze in Bonn, mit an der Spitze Heinrich Böll, sowie der „Prager Frühling“ mit Alexander Dubcek. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz wurde allerdings niedergewalzt.

In der Bundesrepublik waren Kiesinger Bundeskanzler und Lübke Bundespräsident. Die Mehrwertsteuer (MwSt.), in der BRD gerade 1967 eingeführt, wurde auf 10% erhöht. All diese Ereignisse bewegten mich stark, hatte ich doch in den Jahren meines Besuchs der Mittelschule bereits ein wachsendes Interesse für die internationale Politik auf allen Gebieten und in allen Ländern entwickelt. Dies verstärkte sich während meines Hochschulstudiums.

In 1969 waren die Schlagzeilen die Landung auf dem Mond am 20. Juli und das Woodstock Festival. Nixon war zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. In Deutschland wurden Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten und Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Ab nun setzte beharrlich dessen Entspannungspolitik ein.

Schon 1970 traf sich Willy Brandt zweimal mit Willy Stoph, dem DDR-Regierungschef, einmal in Erfurt und einmal in Kassel. Im Mai des gleichen Jahres gelang es Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin, Andreas Baader aus dem Gefängnis zu befreien, es war die Geburtsstunde der Rote- Armee-Fraktion (RAF). Die Beatles veröffentlichten ihr letztes Album und in den USA wurde zum ersten Mal der Earth Day ausgerufen.

Im Jahr 1971 schließlich kam Salvador Allende in Chile nach erfolgreicher Wahl an die Macht, in Ostberlin nahm Erich Honecker den Platz von Walter Ulbricht ein und im kanadischen Vancouver wurde die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet.

Dies alles waren die politischen Ereignisse meiner studentischen Jahre. Mein Vater interessierte sich vor allen Dingen für die Ostpolitik von Willy Brandt, aber ansonsten hatte ich nicht viel über seine Meinung erfahren, da ich ja auch nicht oft zu Hause war. Meine Eltern waren politisch eher nach Deutschland orientiert, so wie es zwei Jahrzehnte der Fall gewesen war. Ich glaube sie kannten keinen belgischen Politiker, mit Ausnahme von Paul Henri Spaak vielleicht. Im Radio hörten sie und auch ich wenn überhaupt deutsche Sender und die Antenne auf dem Dach des Hauses war für den Empfang des Fernsehens nach Deutschland ausgerichtet. Deshalb waren wohl, wie überall in Ostbelgien, die Namen Brandt, Lübke, Heinemann oder Kiesinger bekannter als die der belgischen Politiker. Bei mir war es so, dass der Fokus auf die Regionalisierung natürlich mit sich brachte, sich der belgischen Politik verstärkt zugewandt zu fühlen und auch die Protagonisten namentlich zu kennen (Van den Boeynants, Eyskens, Tindemans, ...). Allerdings waren die weltpolitischen Themen und die bundesdeutschen Entwicklungen (Entspannungspolitik) doch dominant.

Als Fazit ist sicher festzuhalten, dass die Jahre an der Universität mich zu einer aktiven Teilnahme an der Politik verleitet haben. Die Beteiligung an der Autonomiebewegung im Zuge der Regionalisierung Belgiens entsprach meiner politischen Gesinnung oder besser gesagt meinen politischen Interessen. Sie wurde gestärkt durch die Entwicklungen an der Uni, die zur gleichen Zeit wie die Erste Verfassungsreform abliefen.